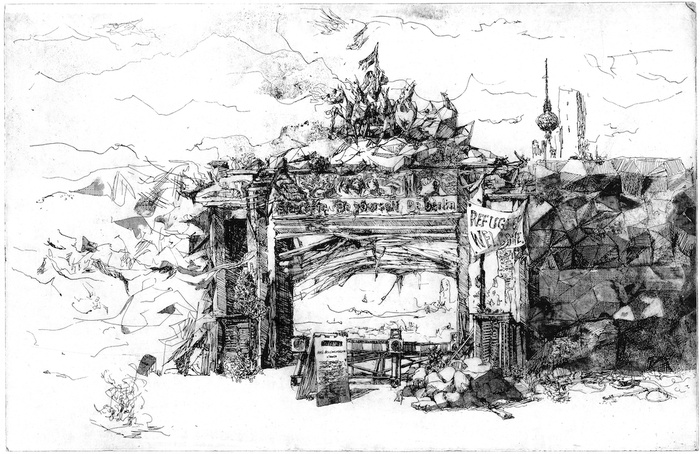

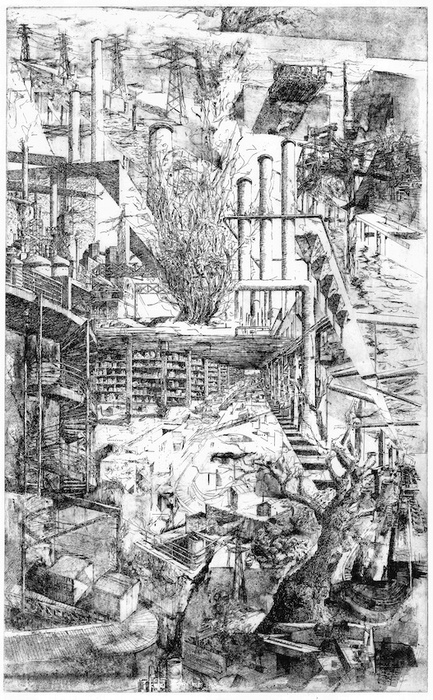

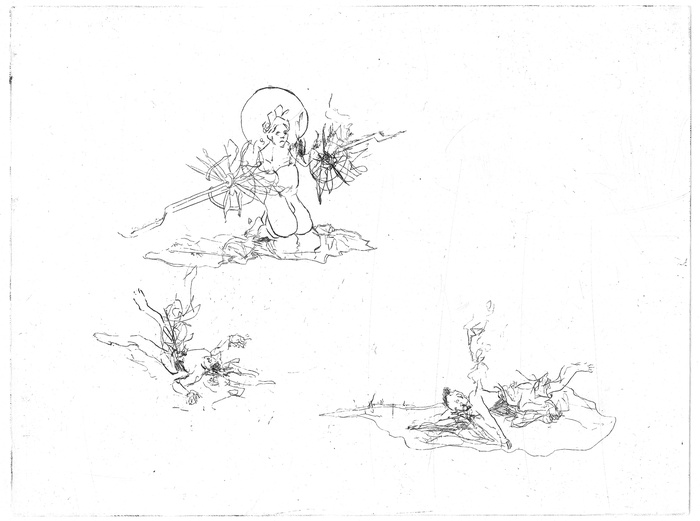

Radierung auf Büttenpapier

29 x 21 cm

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

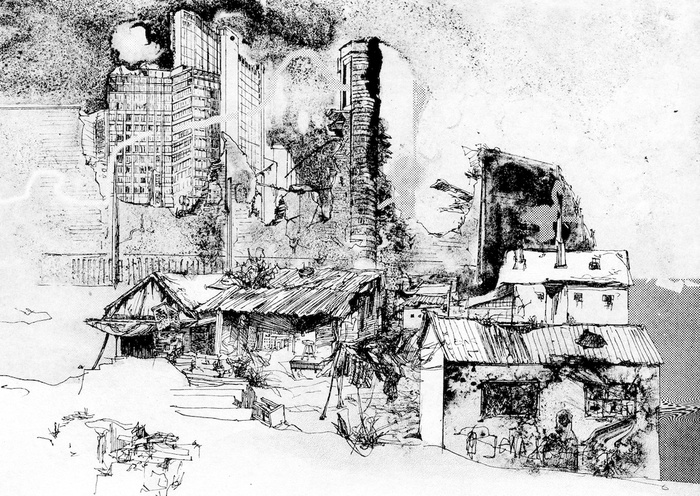

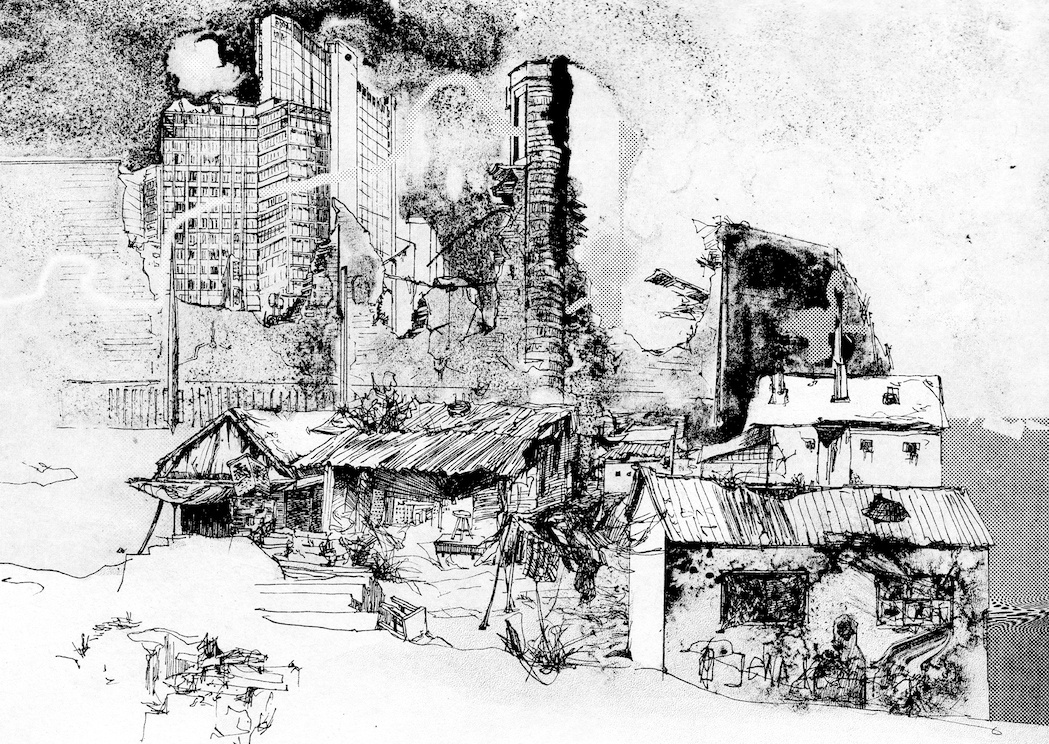

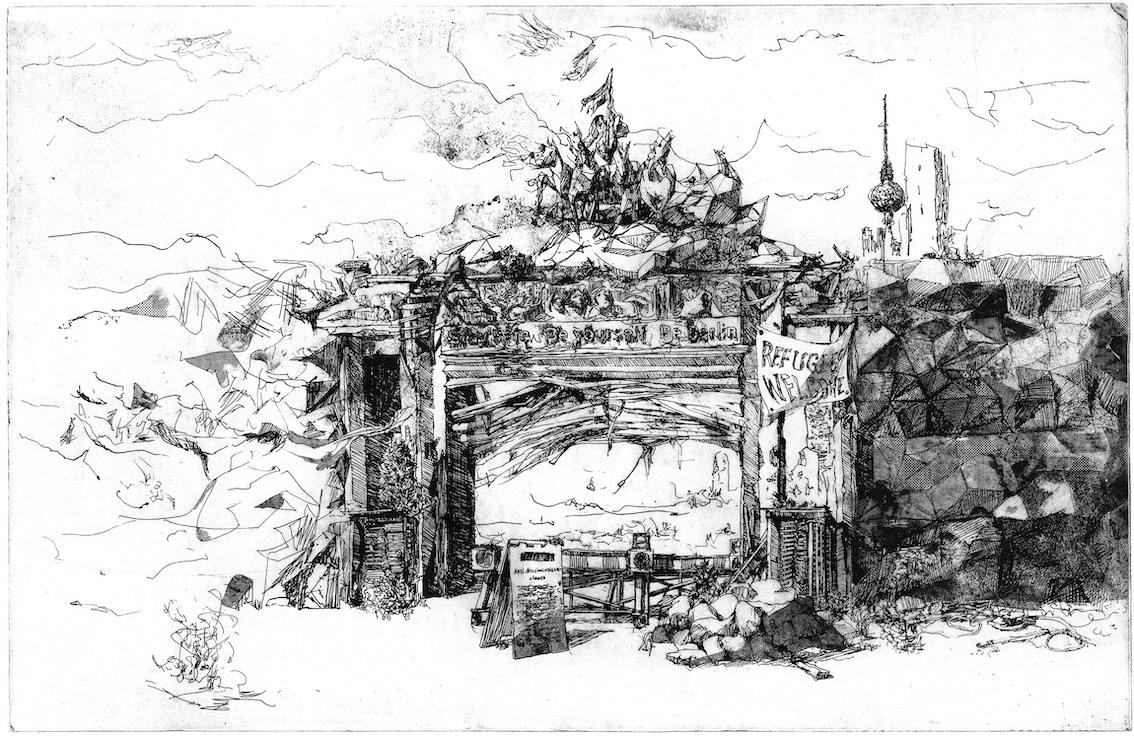

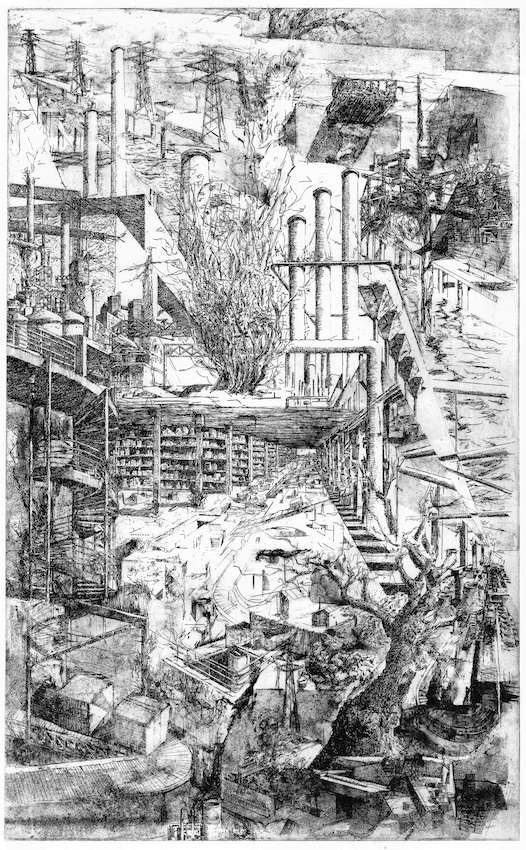

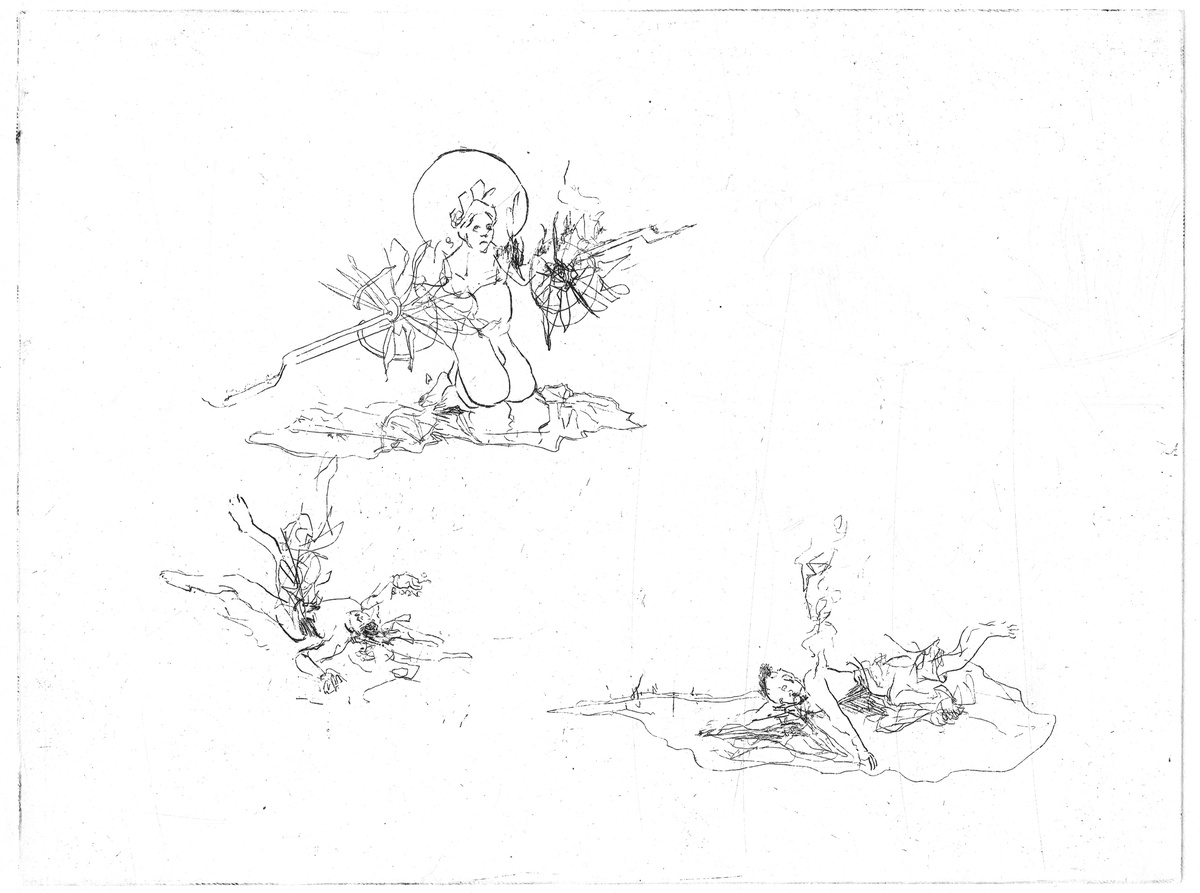

Radierung auf Bütten

42 x 30 cm

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

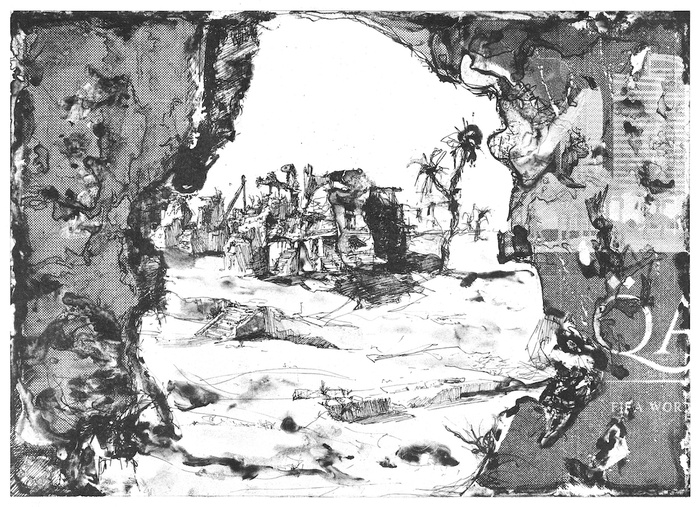

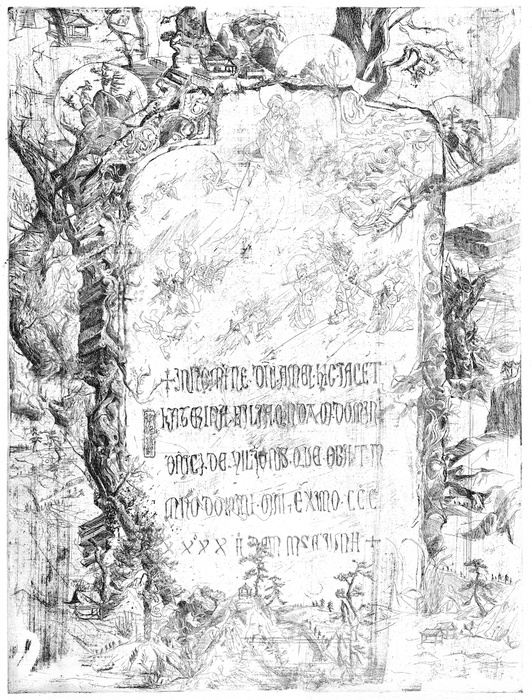

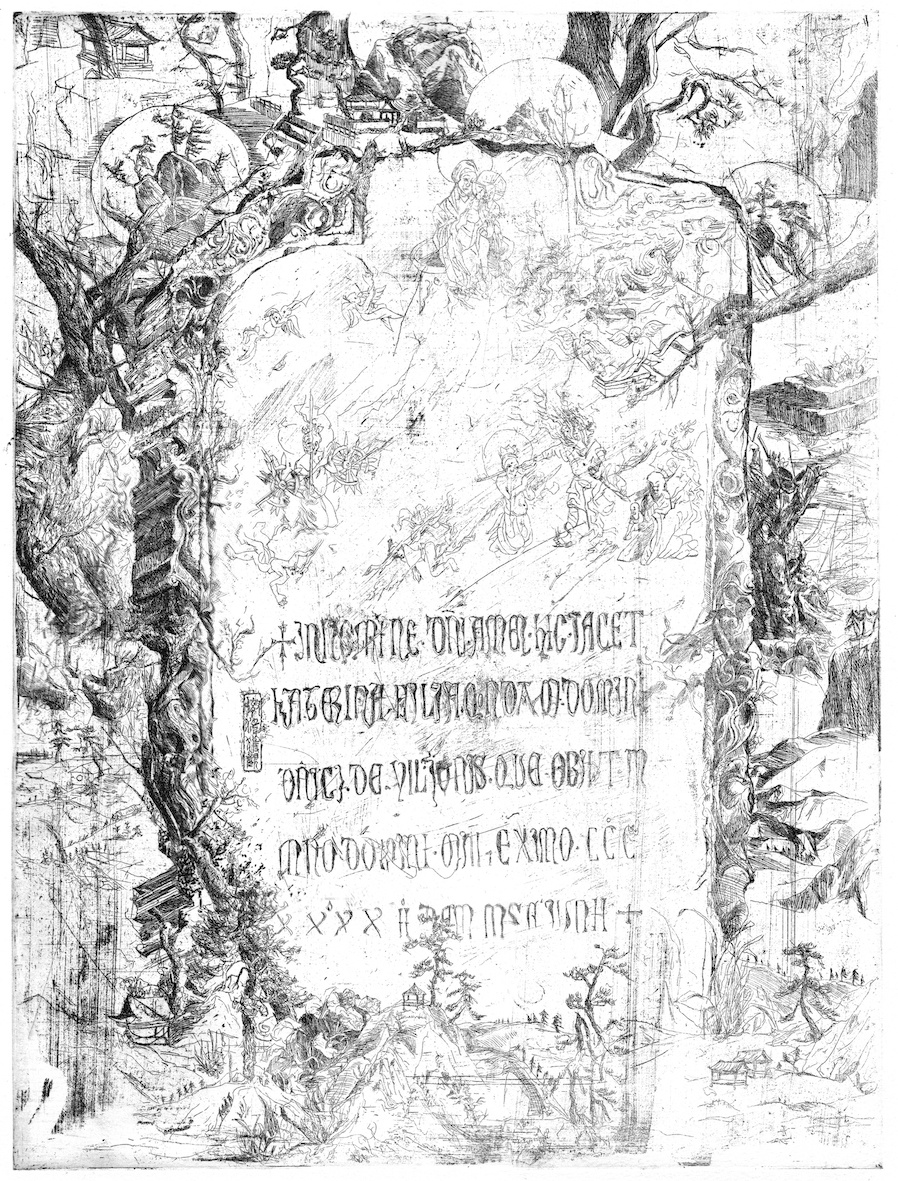

Radierung auf Bütten

29 x 44 cm

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

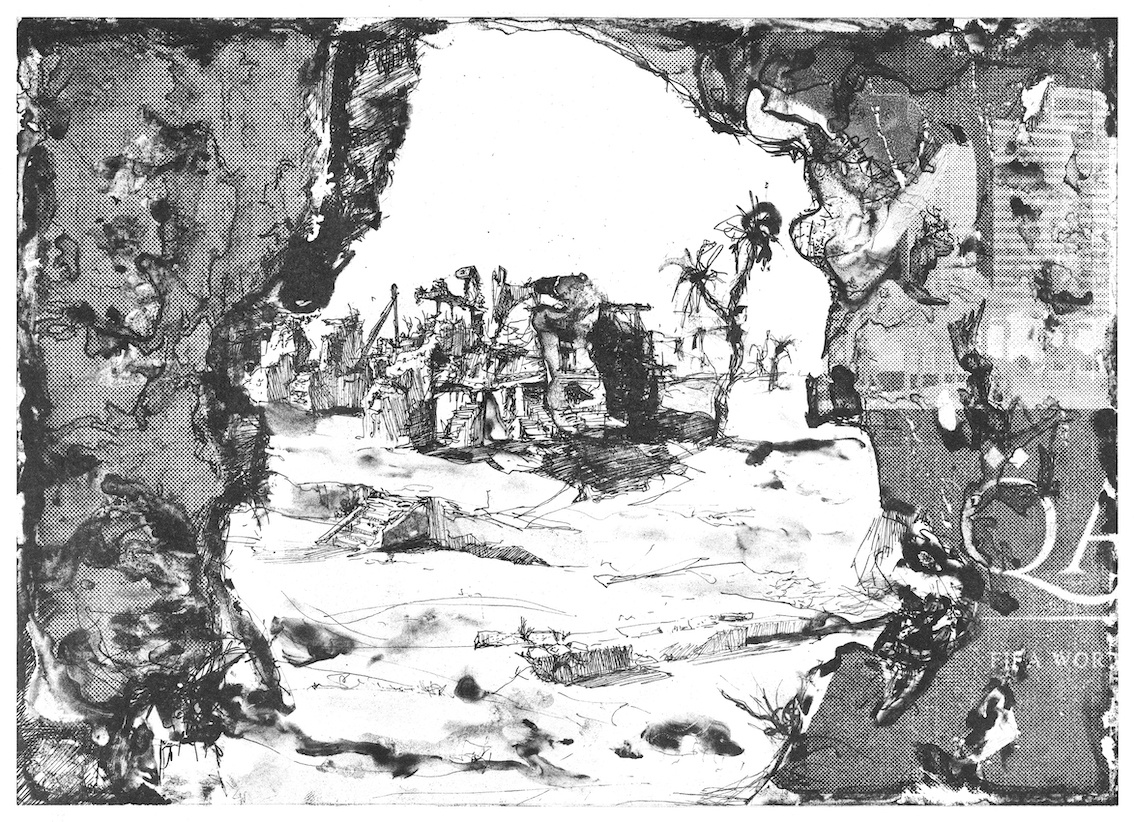

Algrafie auf Bütten

21 x 29 cm

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

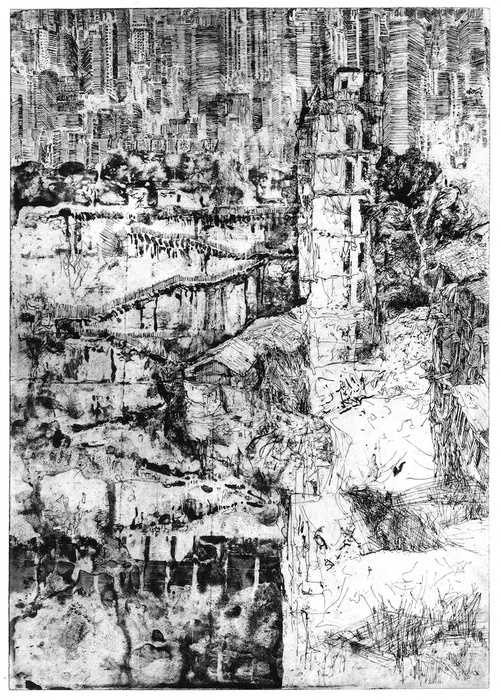

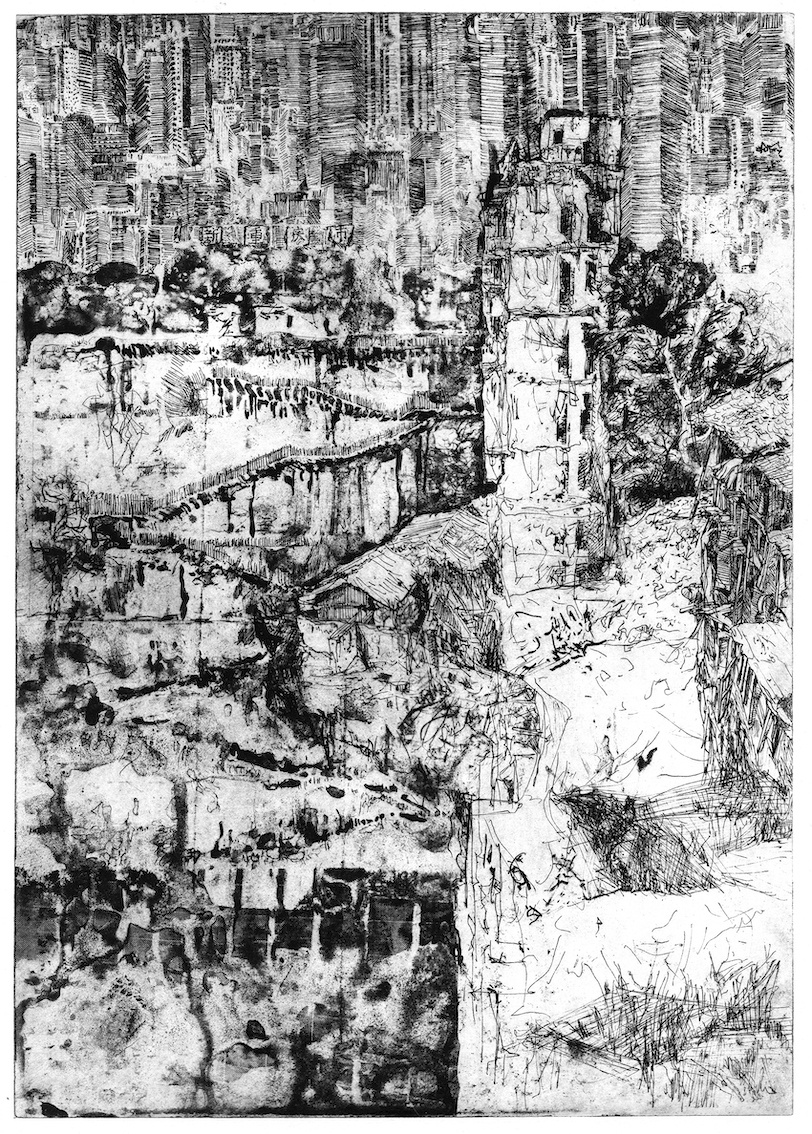

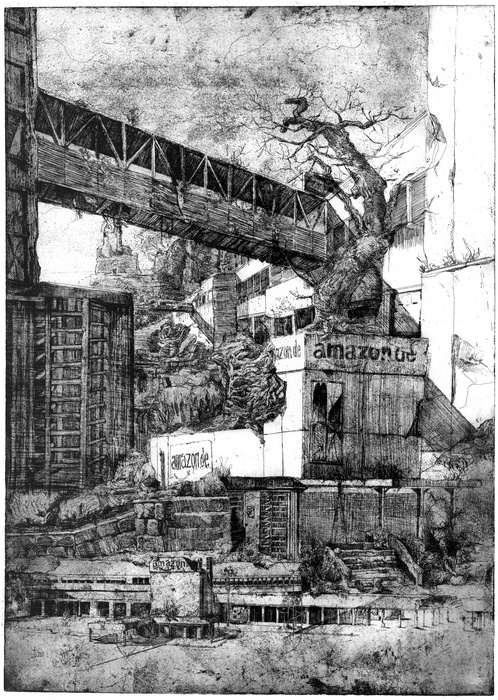

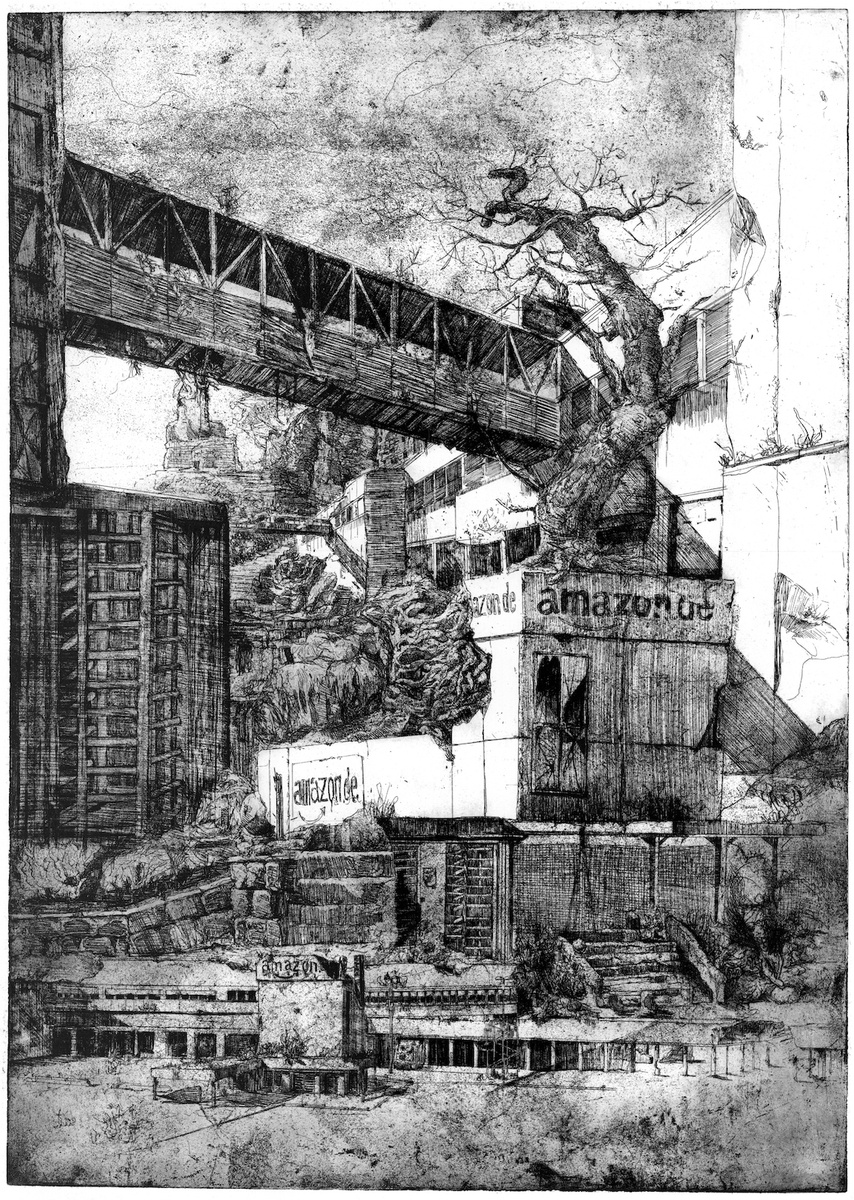

Radierung auf Bütten

69 x 43 cm

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

Radierung auf Bütten

43,5 x 33 cm

Radierung auf Bütten

16 x 21,5 cm

Ausstellungsansicht, Jahn und Jahn, München, 2021

Radierung auf Bütten

49,7 x 35,6 cm

Die Zukunft hat schon Risse

Ideale Welten lassen sich vorwärts und rückwärts denken. Es gibt die nach vorne gerichteten Utopien, und es gibt so etwas wie Retrotopien, also Verklärungen der Vergangenheit als Hort einer „guten alten Zeit“. Die Bilder von Soyon Jung führen uns in beide Richtungen. Es sind Zukunftsahnungen – erzählt in der Vergangenheitsform ruinierter Landschaften. Für ihren Radierungszyklus "Futur II" (2019/2020) wurde dieser Modus titelgebend. Doch handelt er tatsächlich von idealen Welten? Immerhin wurden hier zahlreiche Zentralen gesellschaftlicher „Großmächte“ – darunter die der Investmentgesellschaft Black-Rock, des Facebook-Konzerns, des Springer Verlags und der CSU – dem Zahn der Zeit überlassen. Jung ließ ihn an Gebäuden nagen, die gegenwärtig noch die Stabilität und Zukunftsfestigkeit der Macht ihrer Eigentümer repräsentieren.

Seit der Romantik verbinden wir mit Bildern von Ruinen eine retrospektive Sehnsucht. Künstliche Ruinen ließen ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihre Bauherren von einem vorindustriellen Mittelalter schwärmen. Im Gegensatz zu makellosen Nachbauten sollte ihre dezidierte Ruinenhaftigkeit den Aspekt der Vergangenheit spürbar werden lassen und sie damit in einer Geschichte verwurzeln, die es in dieser malerischen Variante nie gegeben hatte. Jungs Radierungen sperren sich gegen eine derart romantisierende Exegese. Denn bei ihr sind es nicht nur Gebäude, die überwuchern und sich allmählich aufzulösen scheinen; jeder mit Linien herbeigeführte Realismus bricht in ihren Bildern früher oder später auf. Den vermeintlich romantischen Idealismus konterkariert eine zuweilen aggressive Eigendynamik der Strichführung, die eher die Abstraktionsbewegung des 20. Jahrhunderts aufruft und sich von jedem Geschichtsbezug und jedem Inhalt freizuspielen sucht. Die Bilder wehren sich so gegen eine Lesart, die sie vorschnell auf Motiv oder Konzept festschreiben will. Dass Jung die zeichnerische „Selbstverteidigung“ ihrer Bilder auch mit digitalen Glitches und Rasterflächen unterstützt, wie sie bei Mangas eingesetzt werden, verlagert den urkünstlerischen Konflikt zwischen dem Primat des Inhalts und der Eigengesetzlichkeit der Form zurück in die Gegenwart, aus der ein flüchtiger Blick auf die traditionelle Technik der Radierung vielleicht noch entführt.

Nun legt Jung mit "Aushungern und demoralisieren" (2020/2021) eine neue Serie von Radierungen vor, dessen sprechender Titel geradezu krachend konkret ist. Wer wird hier ausgehungert? Wessen Moral wird untergraben? Wieder lässt sie die Zeitlinien im Zickzack laufen: Die historische Funktion von Stadtmauern erlebt in einer von ihr imaginierten Zukunft ein Revival, weil künftige Metropolen sich offenbar gegen aufbegehrende Landbevölkerungen schützen müssen. Es sind ganz aktuelle soziale Verwerfungen, die hier weitererzählt und zugespitzt werden: die Gentrifizierung anhand einer Pariser Stadtmauer zwischen Zentrum und Banlieue; die Ausbeutung der chinesischen Landbevölkerung am Beispiel neuer Mauern in Peking und Chongqing; die Extensivierung der Landwirtschaft zulasten bäuerlicher Lebensweisen im Bild der künftigen Stadtmauer von Seoul; die Stadt als Fluchtpunkt und Safe Space für Minderheiten, aber auch als Hort einer privilegierten und global mobilen, akademischen Mittelklasse, die dem ortsverbundenen dörflichen Leben immer weniger Verständnis entgegen bringt – in diesem Fall wird eine wiedererrichtete Berliner Mauer Ausdruck gesellschaftlicher Entfremdung. Und wieder wird die futuristisch anmutende Oberflächenstruktur der Mauer, die das Bild hier horizontal durchquert, aufgesprengt durch frei tanzende Linien, die mehr sein wollen.

Das Ziel von Stadtmauern war einst die Verteidigung gegen auswärtige Angreifer, aber auch der Schutz der inneren sozialen Ordnung durch die rigide Ausweisung von Kranken, Kriminellen oder Menschen aus fremden Kulturkreisen. Was würde es bedeuten, wenn die wachsenden Städte der globalen Gegenwart in einer womöglich postnationalen Zukunft wieder auf solche Bollwerke zurückgriffen? Und was würde es in diesem Zusammenhang bedeuten, wenn die Losung „Aushungern und demoralisieren“ Aktualität gewänne? Einst war sie das erklärte Ziel der organisierten Belagerung von Städten durch fremde Armeen. Doch eher wären es die Heerscharen der Armen, die unsere unbezahlbar werdenden Großstädte künftig belagern. Oder sind sie es längst selbst, die angrenzend an luxuriöse Gated Communities in den Elendsvierteln der Welt ausgehungert und demoralisiert werden? Jung beschränkt sich in ihren Radierungen auf Andeutungen und verunschärft sie zusätzlich durch die abermalige Wahl der Vergangenheitsform: Bei ihr sind Städte und künftige Bollwerke längst gefallen, die Szenen menschenleer. Sind ihre Aussichten nun utopisch oder dystopisch? Auch in diesen Bildern triumphiert am Ende die Eigenständigkeit der Linie – alles andere sind nur Möglichkeiten des Gewesen-Seins.

Obwohl sich Jung mit den vier "Katerina" (2020) betitelten Radierungen motivisch bei einem historischen Artefakt bedient – dem Grabstein der 1342 gestorbenen Katerina Vilioni –, laden die Bilder ebenfalls zu Spekulationen ein. Gefunden wurde der Stein in den Fünfzigerjahren von der chinesischen Volksbefreiungsarmee, ausgerechnet unter Materialien, die für die Stadtmauer von Yangzhou zweckentfremdet wurden. Er gehört zu den frühsten Zeugnissen von Europäern, die in Ostasien sesshaft wurden. Katerina Vilioni war Mitglied einer Kaufmannsfamilie aus Genua, die sich am anderen Ende der Seidenstraße niedergelassen hatte. Schon im 11. Jahrhundert betrieb ihre Familie Handel im iranischen Täbris. Das Jahr von Vilionis Tod legt nahe, dass sie selbst Opfer der entlang der Handelswege sich ausbreitenden Pest wurde. Die reduzierten Darstellungen auf ihrem Grabstein verbinden asiatische und europäische Bildsprachen. In einer Art Bildgeschichte wird die Hinrichtung der Heiligen Katharina von Alexandrien gezeigt, eine in der europäischen Kunstgeschichte häufig porträtierte mythische Gestalt des Christentums. Auf Geheiß des römischen Kaisers Maxentius soll sie gefoltert und hingerichtet worden sein, nachdem sie 50 seiner besten Philosophen zum Christentum bekehrt hatte. Engel sollen sie bei dem Martyrium begleitet und ihren Leichnam anschließend an den Berg Sinai gebracht haben, wo noch heute das griechisch-orthodoxe Katharinenkloster – eines der ältesten Klöster des Christentums – auf islamisch dominierten Territorium steht. Mohammed höchstselbst soll diesem wiederum einen Schutzbrief ausgestellt haben, der es bis heute vor Eroberung und Zerstörung bewahrt hat. Die historischen Referenzen und gedanklichen Routen, die Jungs Radierungen erlauben, sind ähnlich verästelt und ausfransend wie ihre zeichnerischen Linien. Ganz gleich, ob man bei Katerina Vilioni ansetzt oder bei Katharina von Alexandrien, deren Erzählung vermutlich – noch so eine historische Volte – auf die griechische Mathematikerin Hypatia zurückgeht, die 415 in Alexandria ermordet wurde. Allerdings von Christen, die sich einer gebildeten Frau und Heidin entledigen wollten. Die Geschichte selbst steckt voller Möglichkeiten des Gewesen-Seins, die vermeintliche Gewissheiten der Gegenwart aufsplittern und neu verästeln.

Der Film "Aufstand der Lageristen" (2021) ist eigentlich kein Film, vielmehr ein Bild, bei dem die verzweigten Pfade von Jungs Radierungen auch buchstäblich in Bewegung geraten. Während das Auge der Kamera langsam über Bildlandschaften gleitet, in denen sich Fabrikgebäude, Lagerhallen und Paketzentren andeuten und überlagern, schweben im Vordergrund Männer und Frauen in blauen Arbeitsanzügen. Es sind die im Titel genannten Lageristen. Ihr Aufstand gleicht jedoch eher einem leisen Tanz zwischen digitalen Nebelschwaden, erinnert mehr an Vorstellungen von Auferstehung und Himmelsfahrt als an irdische Rebellion. Doch wir sind angehalten, uns ein Bild zu machen: vom Prekariat der Arbeiterinnen und Arbeiter, die, getrieben von den rasanten Entwicklungen während der Corona-Pandemie, Pakete mit unpersönlichen Produkten verpacken, zuordnen, rollende Roboter und Laufräder überwachen und Lieferungen zustellen. Manchmal begegnen wir ihnen in flüchtigen Momenten vor der eigenen Haustür. Doch die im Titel aufgerufene Drastik, den Aufstand, lässt Jungs Komposition einmal mehr sich in Gedanken verlieren: Schweben ihre Lageristen schon über den Dingen oder verfangenen sie sich im Schleier von Verhältnissen, die sie unsichtbar machen?

Soyon Jung (*1982 in Gwangju, Südkorea) kombiniert klassische Radierungen mit digitalen Drucktechniken, Video und 3D-Fotografien. Sie studierte in Seoul und Hamburg, wo sie heute lebt und arbeitet.

Steffen Zillig